【人権享有主体性】

人権は、自然人であれば当然に享有することが認められている普遍的な権利であります。

しかし、「外国人にも人権が認められるのか」という点については、日本国憲法第3章の表題が「国民の権利及び義務」としていることから、その文言を素直に解釈すると、日本国民に限定しているようにも思えます。

そこで、日本国民以外、つまり外国人が日本国憲法に規定されている人権を享有できるかが問題となります。

まず、外国人とは、日本国籍を有しない者を指します。そして、人権は前国家的・前憲法的な性格を有すること、憲法の国際協調主義(憲法98条2項)から、外国人にも権利の性質上可能な限り人権が保障されると考えられています(マクリーン事件 最大昭53年10月4日)。

では、ここで行政書士試験においてはもちろんのこと、憲法学習において必須判例である「マクリーン事件」について検証してみたいと思います。事実の概要からしっかりと把握し、判旨を正確に読みとくことに主軸を置いて学習してみます。

マクリーン事件

≪事実の概要≫

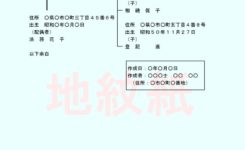

アメリカ国籍をもつX(ロナルド・アラン・マクリーン)は昭和44年5月10日、出入国管理令(現、出入国管理及び難民認定法)4条1項16号、特定の在留資格及びその在留期間を1年とする上陸許可を得て我が国に入国した。

Xは入国後、直ちにA語学学校に英語教師として雇用された。しかし、入国後約2週間が経過した頃、同校を退職し、他の語学学校へ無届で転職した。

Xは将来的に母国であるアメリカにおいてアジア音楽を教えたいと考えていたため、滞在期間中に琴等の音楽・楽器の研究を続けていた。

他方でXはベトナム反戦、出入国管理法案反対、日米安保条約反対等のデモ活動や集会へ参加していた。

Xは昭和45年5月1日、Y(法務大臣)に対し1年間の在留期間の更新を申請した。Yは同年8月10日に出国準備期間として9月7日まで120日間の更新を許可する処分をした。

Xは同年8月27日、Yに対してさらに1年間の在留期間の更新を申請したが、同年9月5日付けで9月8日以後の更新は不許可とされた。

そこでXは、この処分を不服としてその取消を求めて出訴し、同時に処分の効力停止を申し立てた。

第1審の裁判でYは不許可処分の理由としてXの無届での転職と政治活動を挙げた。第1審判決は、在留期間の更新許可につきYは「相当広汎な裁量権を有する」ことを認めつつ、その裁量権は「憲法その他の法令上、一定の制限に服する」と判示し、Yの処分は「社会観念上著しく公平さ、妥当さを欠き、日本国憲法の国際協調主義および基本的人権保障の理念に鑑み、裁量の範囲を逸脱する違法の処分」であるとして、これを取り消した(東京地判昭和48年3月27日行集24巻3号187頁)。これに対し2審は、Yは更新を適当と認めるに足る「相当の理由」があるときにこれを許可すれば足り、その際の判断は「自由な裁量」に任されており、在留期間中の政治活動を消極的資料とすることも許されると判示し、第1審判決を取り消してXの請求を棄却した(東京高判昭和50年9月25日行集26巻9号1055頁)。Xはこれを不服として上告。

≪判旨≫

上告棄却

憲法22条1項は、日本国内における居住・移転の自由を保障する旨を規定するにとどまり、憲法上、外国人は、我が国に入国する自由を保障されているものでないことはもちろん、在留の権利ないし引き続き在留することを要求しうる権利を保障されているものでもない。

出入国管理令の規定のしかたは、法務大臣に一定の期間ごとに当該外国人の在留中の状況、在留の必要性・相当性等を審査して在留の許否を決定させようとする趣旨であり、更新事由の有無の判断を法務大臣の裁量に任せ、その裁量権の範囲を広汎なものとする趣旨である。

裁判所は、法務大臣の判断の基礎とされた重要な事実に誤認があること等により右判断が全く事実の基礎を欠くかどうか、又は事実に対する評価が明白に合理性を欠くこと等により右判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるかどうかについて審理する。

憲法第3章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべきであり、政治活動の自由についても、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないと解されるものを除き、その保証が及ぶ。しかしながら、外国人に対する憲法の基本的人権の保障は、右のような外国人在留制度の枠内で与えられているに過ぎない。すなわち、在留期間中の憲法の基本的人権の保障を受ける行為を在留期間の更新の際に消極的な事情として斟酌されないことまでの保障が与えられているものと解することはできない。Yの本件処分を違法であると判断することはできない。(参照:憲法判例百選Ⅰ第5版6頁)

≪解説≫

本事件では、第1審でYの判断は裁量権の逸脱を理由に取り消されていますが、第2審及び最高裁の判断でYの判断は違法ではないとされています。

外国人に入国の自由が保障されるかという点については、本判例も否定していますが、これは学説においても通説となっています。

もちろん、外国人に入国の自由を認めようとする見解もありますが、少数説と言っていいですし、試験的にも否定的な立場で考えればよいでしょう。

さて、外国人の入国の自由が認められるか否かという問題と、外国人に人権享有主体性があるか否かは別の論点となります。

つまり、「憲法で保障されている人権が外国人に及ぶ」ならば「外国人の入国の自由が認められる」という点について議論されていくという流れです。

ここを勘違いされて学習されている方が多くいらっしゃいます。

知識を正確に覚えるためにもここは気をつけておきましょう。

ここまでの流れをまとめると

1 日本国憲法で規定されている基本的人権は、権利の性質上日本国民のみが対象となるものを除き、在留外国人に対しても保障される。

2 入国の自由は外国人に認められるものではなく、また在留の権利ないし引き続き在留することを要求する権利は保障されていない。

3 政治活動の自由は、我が国の政治的意思決定又はその実施に影響を及ぼす活動等の外国人の地位に鑑みこれを認めることが相当でないものを除き保障される。

となります。

マクリーン事件及び外国人の人権享有主体性の問題は必須な論点ですので、しっかりと押さえておきましょう。

では、ここで受験生の視点から本試験の問題検討を行ってみたいと思います。

【行政書士試験に挑戦する受験生の目線から試験について。】

平成29年度行政書士本試験に挑戦しようと思っていますが、日々の勉強や過去に通信教育などで得た知識・情報などをご紹介しようと思います。また過去問等を解いていく中でいつも間違えてしまうものや、知識があやふやな所などご紹介したいと思います。

始めに、憲法(基礎法学含む)についてですが7問出題されます。うち2問は基礎法学になり、問1・2が基礎法学の問題になります。問3~9までが憲法になります。

通信教育を受けていて講師の方から聞いた情報ですが、「問題の取捨選択は早く判断すること。」と言われたことがあります。それはなぜかと言うと・・。本試験の時間が3時間で60問を解かなければならず、時間配分を間違えるとすべての問題を解けなくなってしまいます。試験委員の方もその点を踏まえて問題の作成をしていると聞いたことがあります。問題の解き方は人それぞれありますが、時間配分だけは共通している点は多くあると思いました。

憲法の問題の中には、時間を使って解かせる読解問題もあれば、統治(憲法41条~)の問題などは条文知識で解ける問題【一部判例知識も必要な問題もあります。】

今回、過去問を使いながら説明したいと思います。

過去問【2006年問3】人権・基本的人権総論についての問題です。

「問題文」私人間における人権規定の効力に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の述べているところはどれか。

まず問題文からのヒントとして、憲法の判例知識を知っていますかという、試験委員の問いかけがあります。

次に選択肢を検討していきます。

(肢1)憲法の定める~中略~これは、一定の範囲において、国民相互の法律関係に対して直接の意味を有する。

(解)は誤りであります。なぜかというと、判例は国民(私人)相互間に法律を直接適用することを予定していないから。

この選択肢は、判例(三菱樹脂事件「最大判昭48.12.12」)についての問いかけであり、判例はどう考えているかか?また判例のどの部分(争点のどれか?)についての問いかけなのか?

今回の選択肢については判例の結論部分について聞いているわけではなく争点の中の私人間効力についての正誤判断であります。

判例を読み込む作業の所では結論だけを覚えても意味がないと、通信講座の中で言われたことがあります。

別の問題(過去問2013年問7)では問題肢では「法廷内における傍聴人のメモ採取を禁止することが憲法に違反しないかが争われた事件~中略~判決の趣旨と異なるものはどれか。

選択肢1は報道機関の取材の自由は憲法21条1項の規定の保証のもとにあることはいうまでもないが~中略~。

今回の問題では、問題肢からレペタ訴訟(最大判平元.3.8)の判例をもとに問題が作られていることが推測できます。

選択肢1を見ると博多駅事件(最大判44.11.26)の判例のことについて聞いていることがわかり、この判例では、取材の自由は憲法21条の趣旨に照らし十分尊重に値するとなっていて。選択肢は誤りであることが分かります。「レペタ訴訟もこの判断を引用しています。」

この問題ではレペタ訴訟を題材にした問題であるが、判断プロセスなどから関連する判例や条文を直ぐに思い出せるかがカギにもなります。

問題文が抽象化されている問題が多くなってくると時間を使わせたいという試験委員の意図が読み取れるのですが、そこで時間をかけさせる問題に勇気をもって飛ばせるかがトータルで60問解くためのポイントです「通信の行使の先生からのアドバイスでした。」

このほかには、通信で受講していた時に聞いた受験テクニックなどを今後も提供できればと思っています。同じ受験生として頑張りましょう。